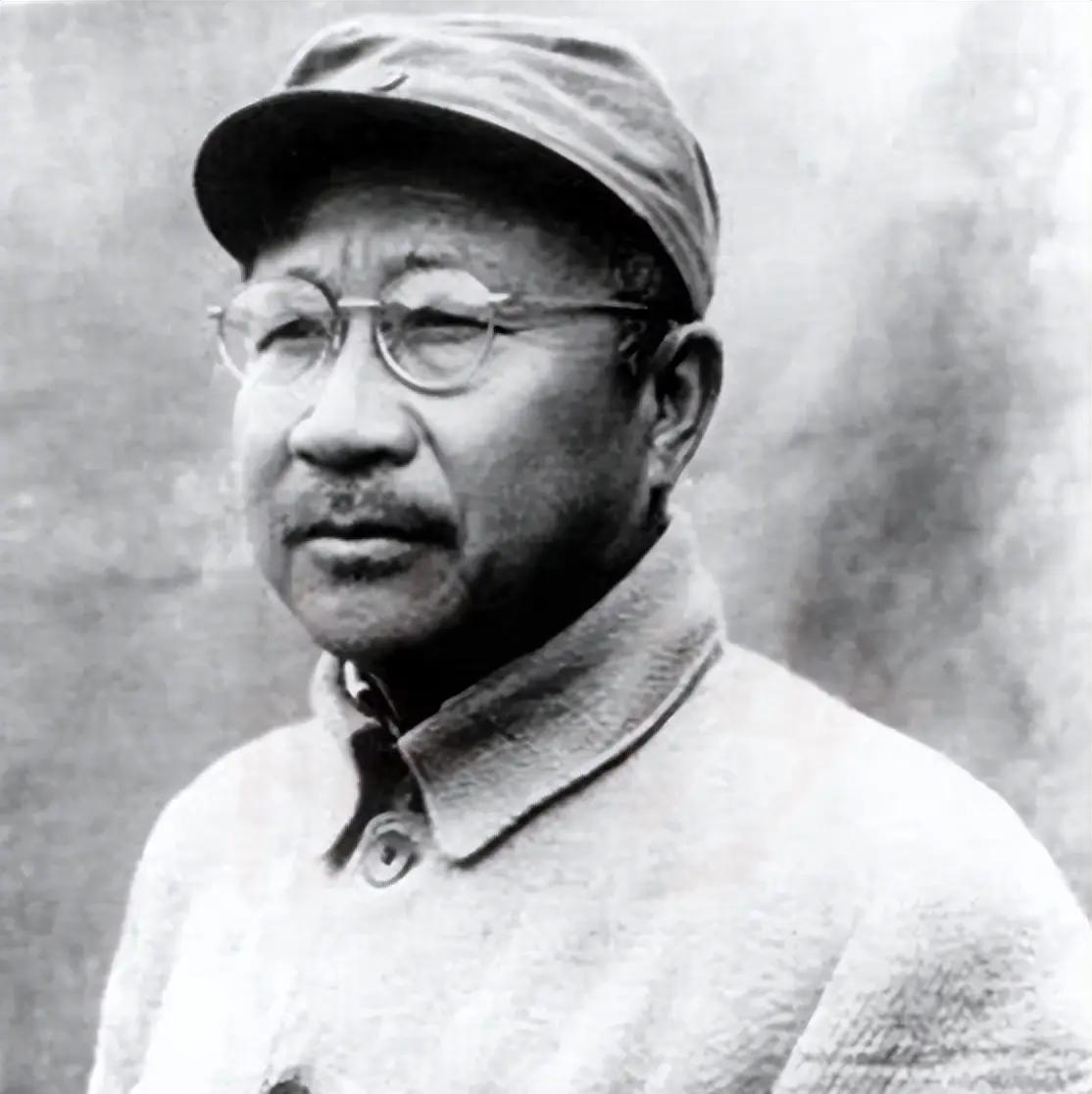

1950年,中央决定把广西省会设在南宁,省委书记张云逸却抱怨:去北京开会,得绕道柳州,很不方便,不如把省会搬到柳州! 1949年底,广西解放,张云逸与中共广西省委一同从武汉迁至广西,刚刚解放的广西,满目疮痍,交通、基础设施都处于一片混乱之中。 在选择省会的问题上,桂林、柳州和南宁成了讨论的焦点,桂林有着悠久的历史,民国时期是广西省政府所在地,文化底蕴深厚,作为传统的省会候选地,桂林的优势显而易见。 但当时的现实情况却让人难以忽视,桂林地处偏北,不利于后期对中南部经济的拉动。 相比之下,柳州是广西的工业中心,铁路、交通相对便捷,具备强大的工农业发展潜力,而位于广西南部的南宁,尽管基础设施较为薄弱,但由于其接近越南等东南亚国家,其战略价值与民族团结的作用不容忽视。 毛泽东在听取了各方意见后,坚定地做出了决定,南宁将成为广西的省会,这一决策,表面看似解决了眼前的省会问题,实则深藏着毛泽东对未来战略布局的深远考量。 南宁不仅具备地理优势,接近东南亚,还能帮助加深民族团结,成为连接全国和东南亚的重要桥梁,对于刚刚建立的新中国来说,毛泽东的这个选择不仅仅是行政区划的安排,更是国家安全、民族政策和边疆稳定的体现。 张云逸作为当时的广西省委书记,心中不免有些焦虑,虽然南宁被选定为省会,但南宁的交通实在不容乐观,每次张云逸从南宁前往北京或广州开会,他都不得不绕道柳州,甚至还需部队护送才能确保安全。 对于一个革命老将来说,奔波在这片刚刚解放的土地上,交通的不便和安全隐患给他的工作带来了巨大的困扰。 张云逸直言不讳,认为将省会设在南宁,既不便利,又浪费了大量的人力物力,柳州的地理位置和交通条件显然更适合担任省会。 他没有单纯地抱怨,而是将这些问题摆上了中央的桌面,希望通过改变省会来解决这一系列交通困境,然而,毛泽东的回应却出乎意料。 在听完张云逸的汇报后,毛泽东并没有直接反驳或对问题置之不理,而是表示交通问题是可以通过时间来逐步解决的。 他指出,交通不畅的情况并非不可改变,铁路可以建设,航线也可以开通,为了让张云逸能够更顺利地处理日常工作,毛泽东立即指示相关部门开通南宁至北京、广州、昆明的航线,解决了交通上的难题。 张云逸原本以为,这个问题是无法解决的,但毛泽东的应对让他意识到,国家的长远规划并不会因眼前的困难而改变。 南宁,虽然处在不利的交通位置,却因为其战略意义和未来发展潜力,依然是最适合的选择。 1950年代初期,南宁面临的挑战远不止交通不便的问题,城市基础设施几乎完全处于瘫痪状态,然而,在张云逸的领导下,南宁开始了大规模的基础设施建设,首先是修建公路和桥梁,改进了城市交通和居民的生活条件。 特别是在民族政策方面,南宁作为壮族的文化中心,为各族人民的融合提供了强有力的支持,张云逸积极推动少数民族地区的经济发展,确保广西的多民族地区能够和谐共处。 随着基础设施的逐步完善和经济的复苏,南宁逐渐从一个边远的、战后破败的城市,发展成了广西的政治、经济与文化中心。 毛泽东当初作出的决定,证明了他卓越的战略眼光,南宁作为省会的选择,不仅解决了当时的交通和基础设施问题,更为广西的稳定发展打下了坚实基础。 通过多年的努力,南宁成为了一个能够引领广西发展的现代化城市,成为了连接中国与东南亚的重要枢纽。